Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

En el segundo semestre de 1950 comenzó un proceso de reestructuración y unificación del movimiento sindical obrero.

Hasta ese momento existían en el país dos centrales de trabajadores. Eran las dos CTCH. A ellas se agregaron otras dos agrupaciones de carácter nacional: en julio de 1950 nació el Movimiento Unitario de Trabajadores, MUNT, constituido por doce federaciones obreros de orientación anarcosindicalista: del cuero y calzado, de imprentas, unión en resistencia de estucadores, electrogas y metalúrgicos; en octubre se fundó el Comité Relacionador de Unidad Sindical, CRUS, compuesto de seis federaciones obreras de tendencia socialista: panificadores, ferroviarios, transporte colectivo, marítimos, beneficencia pública, química y farmacia.

COMANDO CONTRA LAS ALZAS

En diciembre de 1950, convocado por la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, se constituyó el Comando Nacional contra las alzas. Lo integraban la FECH, las dos CTCH, la Junta Nacional de Empleados de Chile, JUNECH; el MUNT, el CRUS y la Confederación de Jubilados.

Este Comando llamó para el 27 de junio de 1951 a un paro nacional contra las alzas, que alcanzó gran éxito.

En agosto, se realizó una gran marcha contra el hambre, que culminó en una concentración en la Plaza de Artesanos. Intervinieron varios oradores del Comando, entre ellos el dirigente comunista Juan Vargas Puebla. Esta acción marcó un punto muy alto en la lucha popular contra el régimen. Pero, al día siguiente la policía descubrió el llamado “Complot de Colliguay”. Esta era una provocación aventurera, de no muy claro origen, en la cual se vieron involucrados algunos miembros del Comando Nacional contra las alzas y que tendría como fin el derrocamiento del gobierno de González Videla. El conocimiento de esa conjura sirvió de pretexto al Ejecutivo para desencadenar una nueva oleada represiva.

UN ANUNCIO TRASCENDENTAL

El 1° de mayo de 1952, en el acto del Día Internacional de los Trabajadores en Santiago, se hizo un anuncio trascendental: la formación de una Comisión de Unidad Sindical. Su objetivo, estudiar los caminos para organizar una central única de los trabajadores chilenos. La constituyeron delegados del Comité Nacional de Obreros y Empleados, de la Junta Nacional de Empleados de Chile y del MUNT.

El 14 de septiembre de 1952, en medio de la euforia del triunfo de Carlos Ibáñez en las elecciones presidenciales de diez días antes, el Partido Socialista Popular, junto a elementos independientes, organizó el Movimiento de Unidad Sindical, MUS. Ese mismo mes nació el Comité Nacional de Federaciones, CONAF, fundado por socialistas disidentes, tanto del PSP como del PS de Chile.

El 23 de septiembre se constituyó la Comisión Nacional de Unidad Sindical, CNUS. La integraron representantes del Comité de Obreros y Empleados (constituido por las dos CTCH), JUNECH, MUNT, MUS, y CONAF. Esta dio vida a la “Comisión de los 35”, compuesta de siete delegados por cada organismo afiliado.

Fue un paso muy serio para hacer realidad el sueño de Luis Emilio Recabarren: una central clasista de todos los trabajadores chilenos.

SE INICIA SEGUNDO GOBIERNO DE IBÁÑEZ

El 3 de noviembre de 1952 asumió la Presidencia de la República el general Carlos Ibáñez del Campo, el mismo que ejerció el poder como dictador entre julio de 1927 y el 26 de julio de 1931.

Por entonces, Chile tenía 6.277.000 habitantes, de los cuales 2.108.700 constituían la población activa. Los sectores más numerosos de trabajadores eran: ocupados en la agricultura, 600.000; en la industria fabril, 415.000; en los servicios, 384.000; obreros de la construcción, 104.000; mineros, 103.000.

NUEVOS PASOS UNITARIOS

Continuó el proceso de unificación gremial. El 17 de noviembre de 1952, la Comisión Nacional de Unidad Sindical hizo público un Manifiesto, donde afirmaba:

“Nuestra Comisión está trabajando por una central única independiente de cualquier gobierno, libre del tutelaje de partidos políticos, que representará los principios de la democracia sindical y defenderá los permanentes intereses de los trabajadores sin excepción. En esta Central han de tener cabida los obreros, empleados, técnicos y trabajadores agrícolas, de todas las tendencias, de todos los credos religiosos y doctrinas, quienes contarán con toda clase de garantías para exponer con toda libertad sus principios y problemas que afectan a los trabajadores sin otra condición que ser respetuosos de los acuerdos”.

En este proceso el Partido Comunista jugó un rol activo y muy significativo. Ello, a pesar de tener que actuar clandestinamente, debido a la represión y persecución iniciada en su contra en 1947, con el objetivo de aislarlo social y políticamente, de aniquilarlo. Como sostiene Leopoldo Benavides, “hay que valorar bastante que desde la ilegalidad se transforme en un artífice importante en la recomposición del movimiento sindical”.

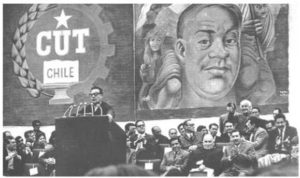

NACE LA CUT

Del 12 al 16 de febrero de 1953 se desarrolló el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores de Chile, CUT. Tuvo lugar en el Teatro Coliseo de Santiago y asistieron 2.355 delegados en representación de 952 organismos sindicales de todo el país.

Se aprobó el nombre de la nueva entidad, sus estatutos y la Declaración de Principios. En esta última se sostenía:

“La Central Unida de Trabajadores de Chile tiene como finalidad primordial la organización de todos los trabajadores de la ciudad y del campo, sin distinción de credos políticos o religiosos, de nacionalidad, color, sexo o edad, para la lucha en contra de la explotación del hombre por el hombre, hasta llegar al socialismo integral”.

El domingo 15, en la última sesión plenaria se efectuaron las elecciones para designar el Consejo Directivo Nacional. Se presentaron cinco listas. La lista N° 4, lista unitaria propiciada por el PC, alcanzó la primera mayoría con 903 votos, eligiendo a 13 de un total de 25 miembros; la N° 5 obtuvo 657 sufragio y la N° 1, 185. Las otras dos recibieron una cantidad bastante menor de preferencias.

Como resultado de esas votaciones, fue elegido presidente Clotario Blest, un cristiano independiente de izquierda, dirigente máximo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. El resto del Consejo estaba compuesto de cinco comunistas, cuatro socialistas populares, tres socialistas de Chile, tres socialistas disidentes, tres anarco sindicalistas, dos falangistas, dos radicales y dos independientes.

Es decir, en la primera directiva de la CUT estuvieron representadas todas las tendencias político-ideológicas existentes en el movimiento sindical chileno. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que en su Declaración de Principios se señalara como meta final el socialismo integral.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

“La Central Única de Trabajadores tiene como finalidad primordial la organización de todos los trabajadores de la ciudad y del campo, sin distinción de credos políticos o religiosos, de nacionalidad, color, sexo o edad, para la lucha en contra de la explotación del hombre por el hombre, hasta llegar al socialismo integral”.

SIGNIFICADO DE LA CUT

Al momento de fundarse la Central Única, había en Chile 284.418 trabajadores organizados en sindicatos, lo que corresponde al 12,5% del total de asalariados. De esos, 155.054 son socios de sindicatos industriales; 128.329, están afiliados a sindicatos profesionales y 1.035 a sindicatos campesinos.

El Congreso Constituyente de la CUT tiene lugar a tres meses de iniciarse el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, cuando éste adopta una actitud paternalista hacia los trabajadores y el movimiento sindical.

A partir de su nacimiento, la CUT vive una etapa de desarrollo, caracterizada por la afiliación de nuevos organismos gremiales.

SUS PRIMEROS PASOS

El 12 de marzo de 1953, la CUT llevó a cabo su primera concentración pública. Alcanzó gran éxito. Asistió invitado el Presidente Ibáñez, quien pronunció un discurso.

El 1° de mayo de 1954 la CUT realizó un acto en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. El principal orador fue Clotario Blest. En su discurso hizo duras críticas contra las medidas antipopulares adoptadas por el Presidente de la República.

Las palabras del dirigente sindical fueron consideradas ofensivas por el gobierno. El 3 de mayo, éste presentó una acusación contra Clotario Blest, por supuestas injurias al Primer Mandatario. Ibáñez aplicó la llamada Ley de Defensa de la Democracia. El líder de la CUT fue encarcelado. En repudio a la arbitraria medida y en solidaridad con su presidente, la Central Única llevó a cabo su primer paro general. Se realizó el 14 de mayo de 1954, cuando la CUT cumplía un año y tres meses de vida.

PESE A LA REPRESIÓN LA CUT AVANZA

Al exitoso paro nacional, el ejecutivo respondió con más represión.

Las condiciones de vida de los trabajadores empeoraban cada día más. Como protesta a la ola de alzas, la entidad sindical convocó a una nueva huelga general de 24 horas para el 5 de octubre. Pero el gobierno se adelantó. Decretó el Estado de Sitio en todo el territorio. Detuvo, encarceló y relegó a dirigentes nacionales y provinciales de la CUT.

El 1° de mayo de 1955, el Presidente Ibáñez utilizó una cadena nacional de emisoras para atacar a los trabajadores chilenos. Sostuvo que la CUT era una institución ilegal, que incitaba a la subversión del orden público, que fomentaba el caos en las actividades económicas y que su acción estaba dictada por ideas foráneas, que imperaban en sus círculos dirigentes.

El discurso presidencial marcó el inicio de una ofensiva a fondo para dividir el movimiento sindical. Intentó crear un organismo paralelo a la Central Única. Pero e fracasó. La CUT respondió con un exitoso paro nacional por 24 horas, el 7 de julio de 1955.

1955 finalizó con un saldo muy favorable para el movimiento sindical chileno. La CUT estaba estructurada nacionalmente, funcionaban Consejos Directivos en todas las provincias y en muchas comunas del país.

Se vivía un momento de ascenso del movimiento obrero.

UNA AVENTURA ULTRAIZQUIERDISTA

En los primeros días de 1956, luego de un agitado debate, la mayoría del Consejo Directivo de la CUT acordó – con el voto en contra de los dirigentes comunistas – llevar a cabo un paro nacional indefinido. Su objetivo era derribar el gobierno de Ibáñez.

En base a un análisis subjetivo de la situación, motivado por los recientes éxitos alcanzados por el movimiento sindical, se había llegado a la conclusión de que era posible repetir lo sucedido en 1931. Cegados por un absurdo voluntarismo, los componentes mayoritarios del Consejo Nacional no fueron capaces de advertir que las condiciones a comienzos de 1956 no eran las mismas de hace 25 años.

En ese momento el gobierno no era una dictadura y contaba con el respaldo de importantes sectores. Las capas medias, fundamentales en el derrocamiento de Ibáñez en julio de 1931, no estaban dispuestas a lanzarse en una acción de ese tipo. Tampoco todos los trabajadores.

El paro fue aprobado para el 9 de enero de 1956. Los comunistas, respetando la democracia sindical, acataron la mayoría y se dedicaron a prepararlo.

El día señalado para el inicio de la huelga general ocurrió el desastre. El gobierno, apelando a distintos medios, logró presionar sobre los gremios más débiles. Muchas federaciones, cuyos dirigentes fueron los más encendidos defensores de ese movimiento, no se adhirieron a él o desertaron a las pocas horas. En la práctica, sólo las federaciones y sindicatos con influencia comunista respondieron. Y sobre ellas cayó todo el peso de la represión. Cientos de dirigentes fueron detenidos y relegados. La policía desarticuló el Consejo Nacional y los Consejos Provinciales. Quedaron descabezadas las organizaciones más combativas. Se desató el terror. Cundió la desmoralización en las bases sindicales.

La aventura ultraizquierdista del 9 de enero marcó el fin de un período de ascenso y fortalecimiento del movimiento sindical. Se abrió una difícil segunda etapa en la existencia de la CUT, caracterizada por el retroceso y la posterior lenta reorganización, que se prolongó por seis años. Duro fue el precio que debieron pagar los trabajadores, por la aventurera acción de comienzos de 1956.

El gobierno aprovechó la oportunidad para pasar a la ofensiva contra el pueblo. El 23 de enero empezó a aplicar una política económica aún más reaccionaria que la utilizada hasta entonces. Estaba basada en las recetas elaboradas por la misión estadounidense Klein-Sacks: superar la crisis en base a restringir los ingresos de quienes vivían de un sueldo y de un salario.

El 17 de junio de 1956, la CUT convocó una concentración en el Teatro Caupolicán de Santiago. Concurrió poca gente. Sólo aquellos sectores más consecuentes. Ello mostró el momento de reflujo que se vivía.

Otro acto, llamado para el 25 de octubre, la asistencia fue mejor, pero no masiva.

PRIMER CONGRESO ORDINARIO

Luego de aplazarse en varias ocasiones, se efectuó en Santiago, entre el 15 y 18 de agosto de 1957, el Primer Congreso Nacional Ordinario de la Central Única de Trabajadores de Chile.

Concurrieron 1.354 delegados, representando a 495 organizaciones sindicales, alrededor del 50% de las asistentes al Congreso Constituyente de febrero de 1953. Ello mostró el difícil momento que atravesaba el movimiento sindical.

Al realizarse este Congreso, tres de los más destacados consejeros nacionales de la CUT, el presidente Clotario Blest, Juan Vargas Puebla y Baudilio Casanova, estaban relegados. Miles de dirigentes sindicales de base habían sido inhabilitados en virtud del decreto Yáñez-Koch; numerosos sindicatos estaban intervenidos por autoridades corrompidas.

Pese a todo, el Congreso fue representativo. Participaron todas las corrientes existentes en el movimiento sindical. Al centro de las discusiones estuvo la reorganización de la CUT, la lucha contra las alzas, el mejoramiento de sueldos y salarios y la reconquista de las libertades públicas.

Sus principales resoluciones fueron: luchar por la defensa de los derechos sindicales; la derogación de la Ley Maldita, del decreto Yáñez – Koch y de la Ley de Sindicalización Campesina.

Se eligió, en forma unitaria, un nuevo Consejo Directivo Nacional, presidido por Clotario Blest.

El 3 de noviembre de 1958 se inició el gobierno de Jorge Alessandri.

El 13 de marzo de 1959 tuvo lugar en la Plaza Artesanos de Santiago un gran acto de solidaridad con la Revolución Cubana. Fue convocado por el PC, el PS y otras colectividades del FRAP, la CUT y la Federación de Estudiantes de Chile.

Intervinieron cinco oradores. Clotario Blest, Presidente de la CUT; Oscar Calvo, de la FECH, y tres miembros de la delegación cubana “Operación Verdad”.

EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL

Entre el 4 y 8 de diciembre de 1959, se realizó en Santiago el Segundo Congreso Ordinario de la CUT. Asistieron 1.440 delegados, representando a 518 organismos sindicales. Su número, levemente superior al que concurrió al Primer Congreso., señaló que persistía aún el reflujo del movimiento sindical. Pero se vislumbraba un repunte.

Al centro de este torneo estuvo la solidaridad con Cuba. Se saludó su triunfo como el acontecimiento más importante ocurrido en América Latina. Se resolvió el apoyo incondicional a los revolucionarios encabezados por Fidel Castro y se programó una serie de actos, que culminaron con un paro nacional de solidaridad con la Revolución Cubana el 17 de mayo de 1960.

Solidaridad con la Revolución Cubana

EL TERCER CONGRESO NACIONAL

El Tercer Congreso de CUT se realizó entre el 1 y el 5 de agosto de 1962. Participaron 2.414 delegados en representación de 1.107 organizaciones sindicales. Su consigna mostró la madurez política de los trabajadores: “Chile necesita cambios de fondo”

A pesar de la existencia de un represivo gobierno de derecha, el movimiento sindical se fue fortaleciendo.

DURANTE LA “REVOLUCIÓN EN LIBERTAD”

El 3 de noviembre de 1964 se inició el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Desde los primeros días, hubo choques entre éste y la CUT. El PDC acusó a la Central Única de ser instrumento de los partidos marxistas para obstaculizar la marcha de la Revolución en Libertad. El Ejecutivo estimuló las actividades divisionistas de un Comando Nacional de Trabajadores, presidido por un ex dirigente de la CUT y, en ese momento, diputado democratacristiano. Este Comando organizó una concentración para el 1 de mayo de 1965, cuyo principal orador fue el Presidente Frei Montalva.

La CUT, como lo hacía desde su fundación, conmemoró con un acto el Día Internacional de los Trabajadores.

EL CUARTO CONGRESO NACIONAL

En medio de un agitado clima gremial, la CUT programó su Cuarto Congreso Nacional Ordinario. Invitó al PDC a participar en su preparación y realización. El Comando Nacional de Trabajadores respondió negativamente. Pero, un sector de militantes democratacristianos, que se agrupaba en el Movimiento Unitario de Renovación Sindical, aceptó la invitación.

El Cuarto Congreso tuvo lugar del 26 al 28 de agosto, en Santiago. Se desarrolló bajo el lema “Independencia Sindical y Unidad para Vencer”. Concurrieron 2.104 delegados, representando a 900 organizaciones sindicales.

Fue un torneo unitario. El Partido Comunista propuso designar el Consejo Directivo Nacional por aclamación. La fórmula era: 7 dirigentes del PS; 6 del PC; 5 del PDC y 3 del PR. Se opusieron los socialistas. Argumentaron que era necesario conocer la fuerza de cada tendencia. Esto trajo problemas: la DC Y el PR no aceptaron la posición socialista y se marginaron de las elecciones. Estas arrojaron el siguiente resultado: Lista del PC eligió el Presidente, Luis Figueroa, y once dirigentes; Lista del PS, el Secretario General y 8 consejeros.

QUINTO CONGRESO NACIONAL

Este tuvo lugar entre el 19 y 24 de noviembre de 1968, en Santiago. Asistieron 3.653 delegados, representando a 1.497 organismos sindicales de base, que totalizaban 340.000 afiliados. Fue el más importante torneo gremial realizado hasta entonces. El movimiento sindical vivía un período de auge.

El V Congreso de la CUT se desarrolló en un ambiente unitario, bajo la consigna “Unidad de los Trabajadores para los cambios revolucionarios”.

En la elección del Consejo Directivo Nacional hubo una innovación. Antes cada delegado tenía un voto; ahora, poseía tantos votos como socios al día en sus cotizaciones. Los resultados de la votación fueron:

El PC eligió el presidente y 13 consejeros; el PS, el secretario general y 6 miembros del Consejo; el PDC, el primer vicepresidente y dos consejeros; el PR, el segundo vicepresidente y un consejero. El MIR no logró representación.

DURANTE EL GOBIERNO POPULAR

En los mil días del Gobierno Popular los trabajadores formaron parte de éste. La CUT jugó entonces un rol de enorme importancia. Muchos de sus dirigentes ocuparon puestos claves en la dirección del país. Incluso fueron ministros.

Durante ese período los trabajadores alcanzaron importantes conquistas, sin necesidad de recurrir a conflictos. No hubo contradicciones entre ellos y su gobierno. Allende le otorgó la plena legalidad a la CUT.

Los días 30 y 31 de mayo de 1972 se llevaron a cabo elecciones directas, a través de todo el país, para elegir el Consejo Directivo Nacional de la CUT. Ellas mostraron el apoyo mayoritario de los trabajadores al Gobierno Popular y la ninguna influencia que tenían en ellos las posiciones de ultraizquierda. Sus resultados fueron:

Partido Comunista 173.064 votos (31,8%)

Partido Socialista 148.117 “ (27,1%)

MAPU 25.970 “ (4,7%)

Partido Radical 21.910 “ (4,0%)

Izquierda Cristiana 3.336 “ (0,6%)

Partido Social Demócrata 1.601 “ (0,3%)

API 1.599 “ (0,3%)

TOTAL UNIDAD POPULAR 375.597 “ (68,8%)

Partido Demócrata Cristiano 147.598 “ (27,0%)

Partido Izquierda Radical 3.572 “ (0,7%)

OPOSICIÓN DE DERECHA 151.170 “ (27,7%)

MIR (FTR) 10.192 “ (1,8%)

Unión Socialista Popular 5.420 “ (1,0%)

Independientes más PCR 3.216 “ (0,6%)

Mov. Social Libertario 676 “ (0,1%)

TOTAL ULTRA IZQUIERDA 19.504 “ (3,5%)

LA CUT Y EL PARO PATRONAL DE OCTUBRE DE 1972

Cuando en octubre de 1972, los patrones pretendieron paralizar Chile, la CUT convocó a los trabajadores a ocupar sus puestos en la producción. Así lo hicieron. Ello, junto a la patriótica acción del Ejército, encabezado por el general Carlos Prats, derrotó el intento sedicioso de la burguesía. El Gobierno actuó con serena firmeza. Allende formó un nuevo Gabinete, donde participaron ministros de la UP, de la CUT y de las Fuerzas Armadas. El general Prats es designado Ministro del Interior. Este Gabinete mete en cintura a los sediciosos. Uno de los ministros fue Luis Figueroa, dirigente máximo de la CUT, que fue reemplazado en este cargo por Jorge Godoy.

EL EJEMPLO DE LA CUT PERDURA

El golpe fascista del 11 de septiembre de 1973 aplastó la primavera que construía el pueblo. Una de las primeras medidas de la dictadura de Pinochet fue ilegalizar y prohibir la Central Única, detener, torturar, hacer desaparecer, asesinar a dirigentes de todos los niveles.

Pero los principios levantados por esa gloriosa CUT no pudieron ser eliminados. Cada vez son más asimilados por su sucesora, la Central Unitaria de Trabajadores, surgida el 19 de agosto de 1988.