Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

En la noche del 21 de febrero de 1934 Augusto César Sandino -en compañía de su padre, Gregorio Sandino, el escritor Sofonías Salvatierra (ministro de Agricultura) y sus lugartenientes, generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor- acudieron a una cena en La Loma (Palacio Presidencial), invitados por el Presidente Juan Bautista Sacasa. A la salida de dicho evento el coche en el que viajaban fue detenido. El cabo de guardia que les detuvo -era en realidad Lisandro Delgadillo, un mayor disfrazado- los condujo a la cárcel de El Hormiguero. Sandino, Estrada y Umanzor fueron llevados al monte La Calavera en el campo de Larreynaga. Allí, a la señal de Delgadillo, el batallón que custodiaba a los prisioneros abrió fuego matando a los tres generales. Ello ocurrió a las 11 de la noche del 21 de febrero de 1934. Detrás de este horrible crimen estaba Anastasio Somoza García, entonces director de la Guardia Nacional, cargo designado por el Presidente Sacasa bajo la presión del Embajador estadounidense Matthew E. Hanna.

Al día siguiente, la Guardia Nacional destruyó la cooperativa que Sandino había establecido en el poblado de Wiwilí, matando o haciendo prisioneros a sus integrantes.

PRIMEROS PASOS DEL LÍDER

Augusto Nicolás Calderón Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en la ciudad de Niquinohomo (Departamento de Masaya, Nicaragua). Hijo de Gregorio Sandino -un adinerado cultivador de café-, y Margarita Calderón, una indígena sirvienta en la plantación de éste. En 1904, a la edad de 9 años, fue abandonado por su madre y enviado a vivir con su abuela materna. Más tarde vivió con la familia de su padre, donde debió trabajar para ganar su hospedaje.

TESTIGO DE LA INTERVENCIÓN YANQUI

Sandino tenía 17 años de edad, cuando en julio de 1912, presenció la primera intervención de las tropas estadounidenses en Nicaragua. Éstas apoyaron al Gobierno conservador del presidente Adolfo Díaz, ante a una sublevación en su contra. El 4 de octubre de 1912, el general liberal Benjamín Zeledón, murió en combate al ser derrotadas sus fuerzas de la fortaleza de El Coyotepe, tras feroces combates en la entrada de la ciudad de Masaya. El joven Sandino quedó impresionado con la imagen del general patriota, cuyo cadáver era llevado en una carreta por los Marines para ser sepultado en el pueblo de Catarina.

SE FORJA COMO COMBATIENTE ANTIIMPERIALISTA

En 1921 Sandino se dirigió a la costa caribeña de Nicaragua. Después a Honduras, donde trabajó como empleado en un ingenio azucarero.

En 1923 viajó a Guatemala, donde laboró en las plantaciones de la United Fruit Company. Después, a Cerro Azul en Veracruz (México) donde fue empleado de empresas petroleras.

Durante su estada en México comenzó a tomar parte en diversos grupos revolucionarios. Sandino se convirtió en un ferviente defensor del nacionalismo y, sobre todo, del antiimperialismo, en particular en la resistencia contra la ocupación estadounidense. Sandino regresó a Nicaragua el 10 de junio de1923.

GABRIELA MISTRAL SOLIDARIZA CON SANDINO

En ese año 1923, Gabriela Mistral, poeta chilena Premio Nobel de Literatura, llamó a los pueblos del continente a sumarse al pequeño David que enfrentaba al Goliat prepotente. Se refería a la lucha por la Independencia de Nicaragua que librada César Augusto Sandino contra el invasor yanqui. Gabriela pedía que todos los países de América Latina cooperaran con dinero y con toda clase de ayuda a la lucha desigual, que era la causa de todos los pueblos de América morena.

Convocó, con voz encendida, a los jóvenes para que formaran una legión de combatientes e ir a pelear junto a los hermanos nicaragüenses, ofrendando –decía- incluso lo más preciado que tiene el ser humano, su propia sangre, en señal absoluta de sacrificio solidario.

GENERAL DEL EJÉRCITO LIBERAL

Durante la Guerra Constitucionalista (1926-1927) entre conservadores y liberales, Sandino obtuvo armas y organizó un grupo de combatientes, conocido como Los Montañeses. El 2 de noviembre de 1926 atacó el cuartel conservador en el poblado de El Jícaro. Obtuvo un contundente éxito. Sandino y sus hombres fueron incorporados a las filas del Ejército Liberal Constitucionalista. Designado general en jefe del Ejército Liberal de Las Segovias, Sandino la convirtió en su base de operaciones, hasta llegar a controlar Jinotega.

Alcanzó varias victorias sobre las tropas conservadoras. Ello atrajo nuevos efectivos a su columna, la llamada Columna Segoviana. Llegó a contar con 800 hombres de caballería. Los triunfos de Sandino, contribuyeron -en parte- para que los liberales tomaran la iniciativa en la guerra y empezaron el avance general hacia el Pacífico.

GOBIERNO AUTORIZA INTERVENCIÓN YANQUI

El 6 de febrero, los liberales sitiaron la ciudad de Chinandega. Luego de cruentos combates, lograron tomarla. Quedaron numerosos muertos y heridos de ambos bandos. Entonces el presidente nicaragüense autorizó al Mayor James J. Meade para que sus marines reemplazaran a las tropas conservadoras en la defensa de Managua, pues con la caída de Chinandega, la capital quedó seriamente amenazada.

El 19 de febrero, una compañía de marines ocupó Chinandega. Para entonces, el número de marinos estadounidenses en Nicaragua había ascendido a 5.000 y 464 oficiales. Los invasores participaban activamente en los conflictos internos de Nicaragua.

SANDINO SE REBELA CONTRA TRAICIÓN

Ante el eminente peligro de una intervención directa de Estados Unidos contra los liberales, el jefe de su ejército, José María Moncada, decidió pactar. A pesar que tenía el control sobre casi todo el país, se rindió a la entrada de Managua. Con fecha 4 de mayo de 1926 firmó el Pacto del Espino Negro, en que aceptó la continuidad del gobierno conservador hasta las elecciones de 1928.

Sandino se opuso a la paz impuesta por las fuerzas de ocupación y se retiró al inexpugnable cerro El Chipote, donde tenía su base principal.

En respuesta a la cobarde acción de Moncada, Sandino exclamó: “No me vendo, ni me rindo. Yo quiero patria libre o morir”. A partir de ese momento enarboló una bandera roja a la que agregó una franja negra. Así señaló su decisión de que la lucha sería hasta conseguir la libertad o la muerte.

SANDINO INICIA LUCHA CONTRA INVASORES

Con sólo veintinueve hombres (eran 30 con él) y 40 rifles, Sandino inició una guerra nacional contra el invasor y los gobiernos entreguistas de Díaz y Moncada.

En un Manifiesto fechado el 2 de septiembre de 1927, Sandino planteó que: ya no se trataba de una guerra civil, sino una lucha entre patriotas e invasores, porque tanto conservadores como liberales habían pedido la intervención de los marines estadounidenses.

Poco a poco Sandino incrementó sus efectivos, hasta llegar a tener unos 6000 hombres. Era el llamado Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN). Contribuyó a aumentar el sentimiento antiimperialista los desmanes cometidos por los infantes de marina estadounidenses, quienes acostumbraban violar mujeres campesinas en los lugares que ocupaban.

LA GUERRA DE GUERRILLAS

El 16 de julio de 1927 tuvo lugar la histórica batalla de Ocotal. Sandino, después de tomar casi toda la ciudad, fue obligado a retirarse luego que sus tropas fueran diezmadas por aviones de la marina estadounidense que bombardearon y ametrallaron la ciudad.

La población civil de Ocotal sufrió el primer bombardeo aéreo por un escuadrón de aviones de la historia de la aviación militar.

En este primer combate, Sandino fue derrotado por la preparación y poder de fuego de los marines. Entonces empleó la guerra de guerrillas.

En el combate de “El Bramadero” (27 de febrero de 1928), las tropas de Sandino infligieron una terrible derrota a una patrulla de invasores. En la fase final del combate los sandinistas utilizaron los temibles machetes, herramientas de trabajo del campesino nicaragüense convertidas en eficaces armas blancas capaces de decapitar de un solo tajo a un hombre. A partir de ese momento los marines, quienes llamaban «bandidos o bandoleros» a los hombres de Sandino, empezaron a llamarlos «guerrilleros».

SANDINO HONRA DE LATINOAMÉRICA

En 1928, estando en París volvió a escribir sobre el héroe nicaragüense: “El general Sandino carga sobre sus hombros vigorosos de hombre rústico, su espalda viril de herrero o forjador, con la honra de todos nosotros. Gracias a él la derrota nicaragüense será un duelo y no vergüenza; gracias a él, cuando la zancada de botas de siete leguas que es la norteamericana, vaya bajando hacia el Sur, los del Sur se acordarán de ‘los dos mil de Sandino’ para hacer lo mismo”. (Citado por Mario Céspedes en Recados para América. Textos de Gabriela Mistral”. Santiago, 1978, página 45).

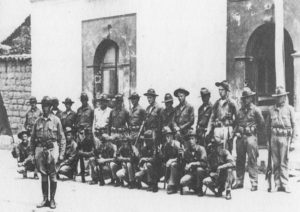

LA GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA

Al comprobar los oficiales estadounidenses que los marines eran incapaces de derrotar a los soldados de Sandino, decidieron emplear la táctica de enfrentar a nativos contra nativos. Comenzaron a formar un nuevo ejército nicaragüense, la llamada Guardia Nacional de Nicaragua, entrenado, equipado y financiado por EE. UU., y comandado por oficiales estadounidenses. Si bien esto significó un aumento considerable de las tropas que combatían a Sandino, no influyó en el curso de la guerra de forma significativa.

Los sandinistas expandieron sus zonas de operaciones más allá de Las Segovias alcanzando zonas de Jinotega, Matagalpa, Chontales, Boaco, Chinandega, la costa Caribe e incluso la capital Managua. Las propiedades de los estadounidenses eran destruidas en los numerosos ataques sandinistas, y los colaboracionistas capturados eran sumariamente ejecutados.

NICARAGUA NO ES UNA COLONIA

En 1931, estando en Nueva York, Gabriela Mistral escribió un recado titulado “La cacería de Sandino”. Allí denunció:

“Míster Hoover (Herbert Klark Hoover presidente de EE UU entre 1929 y 1933) ha declarado a Sandino ‘fuera de la ley’. Ignorando eso que llaman derecho internacional, se entiende, sin embargo, que los Estados Unidos hablan del territorio nicaragüense como del propio, porque no se comprende la declaración sino como lanzada sobre uno de sus ciudadanos: ‘Fuera de la ley norteamericana’…

“La frase cocedora de Mr. Hoover suena como ese Halalí de las grandes cacerías, cuando sobre la presa que ha asomado el bulto en un claro del bosque, el cuerno llamador arroja a la jauría. Es numerosa la jauría esta vez hasta ser fantástica: sobre unas lomas caerán cinco mil hombres y decena de aeroplanos. También equivale la frase a la otra de uso primitivo: ‘Tantos miles de pesos por tal cabeza’, usada en toda la tierra por los hombres de presa.

Lástima grande que la cabeza enlodada del herrero que la prensa yanqui llama bandido, sea, por rara ocurrencia, una cabeza a la cual sigue anhelante el continente donde vive toda su raza y una pieza que desde Europa llaman de héroe nato y de criatura providencial los que saben nombrar bien…

Mr. Hoover, mal informado a pesar de sus veintiún embajadas, no sabe que el hombrecito Sandino, moruno, plebeyo e infeliz ha tomado como un garfio la admiración de su raza, excepto uno que otro traidorzuelo o alma seca del Sur.” (Mario Céspedes: obra citada, páginas 92 y 93).

SE VAN LOS MARINES

En 1933 el presidente Franklin Délano Roosevelt proclamó la “política de buena vecindad”, lo que significaba la retirada de todas las fuerzas militares de Estados Unidos de los países de la cuenca del Caribe, incluyendo Nicaragua. Sin embargo, conscientes de su derrota, ya desde hacía algún tiempo los marines preparaban su retirada: paulatinamente dejaron de participar en los combates, y no sólo entrenaban clases y soldados, sino también oficiales nativos.

En 1933 las fuerzas estadounidenses oficialmente abandonaron el territorio nicaragüense, sin haber podido matar o capturar a su enemigo, y menos aún vencerlo.

LA PAZ

Retirado los marines, Sandino envió al nuevo presidente liberal, Juan Bautista Sacasa, una propuesta de paz, que fue aceptada. El 2 de febrero de 1933 terminó oficialmente la guerra. El ejército de Sandino, exceptuando a un grupo de protección de 100 hombres, fue oficialmente desarmado. La Guardia Nacional, que tenía como Jefe Director a Anastasio Somoza García y que aún no era autoridad militar reconocida como tal en la Constitución, se hizo cargo de la seguridad en todo el país. Provocó abusos contra los sandinistas, al estar estos desarmados.

El 21 de febrero de 1934 Augusto César Sandino fue asesinado.

LOS SOMOZAS

EN 1936 Anastasio Somoza García derrocó al presidente Sacasa y se tomó el poder. Gobernó de manera dictatorial durante 40 años, con breves períodos en los que imponía un presidente títere y contando siempre con el respaldo de EE. UU. Esto le permitió acumular una enorme fortuna.

Anastasio Somoza García fue baleado en un acto de ajusticiamiento el 21 de septiembre 1956 por el joven poeta Rigoberto López Pérez. Al frente del país quedaron, sin embargo, sus hijos Luis Somoza Debayle, como presidente, y Anastasio Somoza Debayle, como jefe director de la Guardia Nacional. Ambos continuaron la política de su padre.

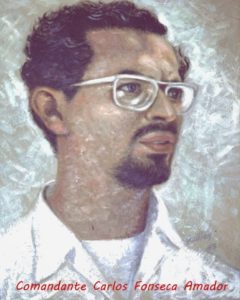

EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Carlos Fonseca Amador y otros revolucionarios, fundaron en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional como un movimiento de oposición armada a la dictadura de los Somoza. En 1979 derrotaron al hijo menor de Somoza García (Anastasio Somoza Debayle). Vencieron los revolucionarios nicaragüenses y gobernaron desde 1979 hasta 1990.

Después, con los triunfos electorales, del 10 de enero de 2007 y del 6 de noviembre de 2016, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha gobernado otros dos períodos. En los tres, el presidente ha sido Daniel Ortega Saavedra.