Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

I.- ¿CUÁL FUE EL ORIGEN DEL “MANIFIESTO”?

Exiliados alemanes que vivían en París fundaron en 1834 la Liga de los Proscritos, una sociedad secreta democrático-republicana. En 1836, sus elementos más avanzados dieron vida a la Liga de los Justos. A mediados de 1847 esta asociación realizó en Londres su Primer Congreso, al que asistió Federico Engels. En este evento efectuado en la más estricta clandestinidad, se produjo el cambio de su nombre por el de Liga de los Comunistas.

Entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 1847, se celebró, también en Londres y clandestinamente, el Segundo Congreso de la Liga de los Comunistas. Concurrieron Carlos Marx y Federico Engels, que expusieron y defendieron la teoría que habían creado. Estos nuevos principios fueron aprobados por unanimidad. El viejo lema de “Todos los hombres son hermanos”, fue reemplazado por el de “Proletarios de todos los países, uníos”.

El Segundo Congreso de la Liga encargó a Marx y Engels la redacción de un programa.

Tal fue el origen del Manifiesto del Partido Comunista. El 24 de febrero de 1848 se publicó en Londres, en idioma alemán, la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista, redactado por Marx y Engels.

II.- SOBRE EL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA

Es un texto breve. Su primera edición tenía sólo 23 páginas.

Esta obra –pequeño libro que vale por tomos enteros, al decir de Lenin- consta de una Introducción y cuatro partes. Se inicia con la famosa frase: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”.

Agregando: “Ya es hora que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido”.

La primera parte tiene por título “Burgueses y Proletarios”. Y allí se expone de entrada su tesis central: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días, ha sido la historia de la lucha de clases”.

En esa parte Marx y Engels escribieron (atención, pues parece que no fue escrito hace ya 170 años) “Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países… Ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente… En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio universal… Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China…”

La segunda parte: “Proletarios y Comunistas”, aplican a la práctica los enunciados de la Primera Parte.

La Tercera Parte: “Literatura Socialista y Comunista”, se realiza la crítica a los diferentes corrientes socialistas y comunistas existentes en esa época (mediados del siglo XIX).

La Cuarta Parte: “Actitud de los comunistas respecto de los diferentes partidos de oposición”, finaliza proclamando: ”Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los Proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!”

III.- EN CHILE, CATORCE AÑOS ANTES DEL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA

En 1834, catorce años antes de que se publicara la primera edición del Manifiesto de Marx y Engels, los obreros del mineral de Plata de Chañarcillo, ubicado cerca de Copiapó llevaron a cabo la primera huelga obrera en nuestro país.

Según el investigador Roberto Hernández: “El alzamiento de peones de 1834 se repitió más tarde, causando con ello una enorme intranquilidad en Copiapó mismo, en donde la población llamada La Placilla era como un amenaza constante”. (Hernández, Roberto: “Juan Godoy o el descubrimiento de Chañarcillo”. Valparaíso, 1932. Tomo I, p. 69).

Lo de Chañarcillo fue una acción espontánea, una elemental reacción a la superexplotación. El trabajo en ese mineral era inhumano.

Ocho años después de esa explosión proletaria, el escritor José Joaquín Vallejo, que usaba el seudónimo de Jotabeche, escribió en “El Mercurio” sobre las labores en Chañarcillo: ”A la vista de un hombre medio desnudo que aparece en su bocamina, cargando a la espalda 8, 10 y 12 arrobas de piedras (una arroba equivale 11,5 kilos, por tanto, estamos hablando de 92, 115 y 138 kilos), después de subir con tan enorme peso por aquella larga sucesión de galerías, de piques y de frontones; al oír el alarido penoso que lanza cuando llega a respirar el aire libre, imaginamos que el minero pertenece a una raza más maldita que la del hombre, nos parece un habitante que sale del otro mundo menos feliz que el nuestro, y que el suspiro tan profundo que arroja al hallarse entre nosotros es una reconvención amarga dirigida al cielo por haberlo excluido de la especie humana”.

“El espacio que media entre la bocamina y la cancha, en donde deposita el minero los metales, lo baña con el sudor copioso que brota por todos sus poros; cada uno de sus acompasados pasos y acompañado de un violento quejido; su cuerpo encorvado, su marcha difícil, su respiración apresurada, todo en fin, demuestra lo mucho que sufre”. (“El Mercurio”, 5 de febrero de 1842).

IV.- ORÍGENES Y DESARROLLO DEL PROLETARIADO CHILENO

A partir de los años 20 del siglo XIX, Chile experimentó importantes cambios en su economía. Luego de haber roto la dependencia al rey español, nuestro país pudo vender cobre y plata a Inglaterra. Con los recursos recibidos, se ampliaron los minerales, se mejoraron y se construyeron caminos, puentes, puertos; se empleó el ferrocarril. En todas esas faenas, que eran formas capitalistas de producción, laboró un trabajador de nuevo tipo. Así surgió la clase obrera chilena. Los primeros destacamentos de ella, aparecieron en la región de Atacama.

Desde su nacimiento hasta comienzos del siglo XX, el proletariado chileno alcanzaba la categoría que Marx llamó “una clase en sí”. O sea, existía objetivamente, pero carecía de conciencia de clase y de organizaciones propias en lo social y en lo político. Tenía, eso sí, una capacidad de lucha por reivindicaciones económico-sociales, como lo demostró Chañarcillo y otras numerosas huelgas llevadas a cabo en el siglo XIX.

Al publicarse en Londres el Manifiesto Comunista, Chile contaba con una población de algo más de un millón de habitantes, de los cuales 30 mil eran obreros, estando la mitad de ellos ocupados en la minería.

V.- LA INFLUENCIA DEL SOCIALISMO UTÓPICO EN CHILE

Hacia mediados del siglo XIX, algunos núcleos obreros habían alcanzado la madurez suficiente para acoger ideas del socialismo utópico. Este había surgido en Europa en la primera mitad de ese siglo.

Sus representantes fueron los primeros en criticar en forma apasionada y convincente las injusticias del régimen capitalista.

Su doctrina era socialista, porque aspiraba a crear una sociedad nueva. A instaurar, según decían ellos, “el reino de la razón y de la justicia eterna”. Era utópico, porque resultaba incapaz de mostrar el camino para alcanzar la sociedad que proponían. Ello, debido a que sus exponentes no comprendían que el motor del desarrollo de la sociedad es la lucha de clases.

Los teóricos más destacados del socialismo utópico son los franceses Henri Saint-Simon y Charles Fourier, junto con el inglés Robert Owen. En Chile el escritor y periodista Martín Palma publicó en febrero de 1858 “El Cristianismo Político o Reflexiones sobre el Hombre y las Sociedades”. Es la primera obra que en nuestro país planteó las ideas del socialismo utópico.

En 1864 Ramón Picarte Mujica concibió una organización llamada “Sociedad Trabajo para Todos”, con el fin de ayudar a la gente necesitada. Para ello recurrió a la clase adinerada. No recibió apoyo alguno. Mayor efecto tuvieron las ideas del socialismo utópico en el espíritu de innumerables obreros y artesanos semiproletarizados, que iniciaron la crítica social y pusieron la base a los primeros anhelos reivindicativos.

El 18 de septiembre de 1853, surgió en Chile la primera Sociedad de Socorros Mutuos, llamada también Mutual. Las mutuales, sin ser una organización de la clase obrera, tuvieron entre sus socios a importantes sectores obreros. Era un grupo de personas, que reunían un fondo social, a través del pago de cuotas, que se utilizaba para ayudar a los socios enfermos y a los familiares de los fallecidos. No eran entidades para llevar adelante la lucha de clase del

Proletariado. Por el contrario, representaban la tendencia de conciliación de clases. En su seno podían coexistir patrones y obreros, pero sobre todo la constituían artesanos.

VI.- EL MARXISMO LLEGA A NUESTRO PAÍS

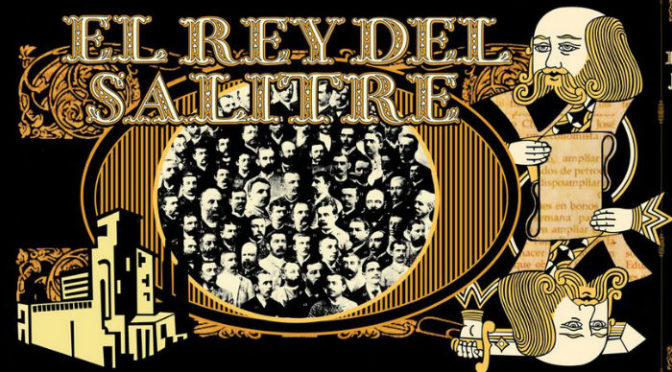

Después de la Guerra del Salitre (1879 – 1883) la clase obrera chilena experimentó un notable desarrollo. Ello, entre otras razones, por la incorporación al proletariado nacional de los pampinos que laboraban la industria del salitre, que hasta ese conflicto estuvo en manos del Perú (Tarapacá) y Bolivia (Antofagasta). Hacia 1883 eran unos 4.500.

Se inició el período del conocimiento del marxismo en Chile, que se prolongó hasta el primer decenio del siglo XX. Surgieron núcleos de obreros que conocían el movimiento sindical europeo, sus luchas, las ideas que sustentan. Es por entonces frecuente, que se mencionara a Marx y se citaran párrafos del Manifiesto Comunista.

Veamos algunos ejemplos:

El periódico “El Pueblo”, de Valparaíso, en su edición del 31 de agosto de 1892 publicó un Manifiesto de la Sociedad Marítima de Socorros Mutuos, donde se sostenía:

”No olvidéis las palabras del gran socialista Karl Marx: la gente de trabajo de todas partes del mundo debe ser hermana. Ellas deben hacer causa común con los demás. Ellas tienen un mundo que ganar y sólo las cadenas que perder”.

Ese mismo periódico, trae el 12 de agosto de 1893 un artículo titulado “La Sociedad del Futuro”, en el cual se hacen acertadas referencias a Karl Marx.

En febrero de 1896 se fundó en Santiago el Centro Social Obrero, que en noviembre de ese año comenzó a editar su órgano oficial “El Grito del Pueblo”, que difunde los principios del socialismo científico. Con fecha 6 de diciembre proclama: “Somos socialistas. ¡Ya no somos un pueblo ignorante!

El 29 de diciembre aparece en sus páginas el artículo “El Socialismo en Chile”. Lo firma alguien con el seudónimo Karl Marx, que sostiene:

“Las ideas para esparcirse no respetan nada… Atraviesan soberbias cordilleras como los Andes, para sentar sus reales en el indolente Chile y convertir en hijos del pueblo, acostumbrados a besar la mano del verdugo que los azota, en hombres libres que luchan sin miedo por emanciparse del yugo burgués”.

Hacia 1896, uno de los dirigentes de la Agrupación Fraternal Obrera, llamado Luis Olea se declara marxista. En una carta publicada en “El Proletario”, de Santiago, el 20 de septiembre de 1897 afirma:

”Diviso en esos temas al gladiador temerario que desafiando las fieras humanas esgrime con la seguridad del éxito las armas de la razón templadas en el yunque de las teorías de Marx… Tiemble ya la burguesía por su porvenir, que el día fatal de la vindicación llegará al fin, y entre los escombros de todo un régimen se alzará triunfante el sol del socialismo”.

El 10 de octubre de 1897, “El Proletario” trae un artículo firmado por una mujer, Úrsula Bello, donde se señala:

”Nosotras, las que hemos cifrado nuestro porvenir y bienestar en la ruda labor de los hombres de trabajo, las que soportamos las injusticias y desigualdades del actual régimen social, nos adherimos entusiastas a la falange de los nuevos redentores de la humanidad: los socialistas”.

En esa misma edición, A. Araya escribe: “Adelante compañeros de sufrimientos en la grande idea del socialismo; unámonos como un solo hombre para rechazar esta sociedad explotadora. ¡Viva el Socialismo! ¡Viva la Revolución Social!.”

“El Proletario” en su número del 17 de octubre de 1897 proclama:

”La lucha de clases, desconocida hasta ayer en Chile, se empeñará desde hoy, frente a frente proletarios y burgueses, artistas y profanos, reformadores y reaccionarios, víctimas y verdugos”.

En octubre de 1897 se funda en Santiago la Unión Socialista, que plantea tener por objeto “implantar el Socialismo en Chile”. Como respuesta al ataque realizado a una asamblea de socios por una turba de matones enviados por la Intendencia de Santiago, se transformó el 8 de diciembre de 1897 en el Partido Socialista. Este tendrá una existencia de no más de dos años.

En Punta Arenas se fundó en 1897 la Unión Obrera. En su periódico “El Obrero” proclamó con fecha 2 de enero de 1898: “La lucha de clases se desarrolla donde quiera que existan burgueses y proletarios”.

En febrero de 1898 se creó en Santiago el Partido Obrero Francisco Bilbao, que el 26 de ese mes afirmó en su periódico “El Trabajo”:

“El obrero no debe esperar nada de tantos falsos apóstoles. Su emancipación social, política y económica debe ser obra del obrero mismo y esto lo conseguirá mediante la unión que hace la fuerza, formando el partido de los explotados”.

En 1907 escribió Luis Emilio Recabarren: “La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, ha dicho Karl Marx hace 60 años en Alemania y esta frase inmortal es el faro que nos guía y vivirá unida con otra del mismo autor: ¡Proletarios de todos los países, uníos!”.

VII.- SE INICIA EL PERÍODO DE LA APLICACIÓN DEL MARXISMO A CHILE

Hacia 1910 se inició el período de la aplicación del marxismo a la realidad chilena, con la aparición de obras marxistas en el propio país.

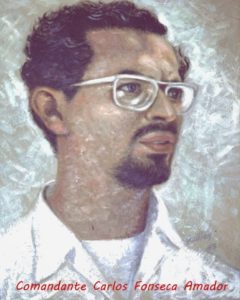

Luis Emilio Recabarren Serrano (1876 – 1924) es el primer autor marxista en nuestro país y uno de los tres primeros de América Latina, junto al cubano Julio Antonio Mella (1903 – 1929) y al peruano José Carlos Mariátegui (1894 – 1930).

Recabarren escribió en 1910 tres obras de carácter marxista:

– “La huelga de Iquique en diciembre de 1907. La teoría de la Igualdad”;

– “Pobres y ricos a través de un siglo de vida republicana” y

– “Mi Juramento”.

Son éstas las primeras expresiones en el país de la doctrina elaborada por Marx y Engels. Por entonces el proletariado nacional vivía un momento muy importante de su historia. Las ideas del marxismo han sido acogidas por no pocos sectores obreros. La labor de educador de masas de Recabarren está dando sus frutos. Madura la conciencia de clase en importantes núcleos proletarios.

En 1900 habían surgido las Combinaciones Mancomunales Obreros, las primeras organizaciones de carácter sindical en el país, que desaparecieron con la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, perpetrada el 21 de diciembre de 1907. Pero, gracias a la tenaz labor de Recabarren y otros revolucionarios, el movimiento sindical de clase se ha ido reconstruyendo.

1912 es un año de trascendencia muy grande en la Historia de Chile. Entonces ya se han creado las condiciones objetivas y subjetivas para el surgimiento del Partido revolucionario de los trabajadores chilenos.

Y en ello, la influencia del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels publicado en Londres el 24 de febrero de 1848, fue muy grande.

Bibliografía:

– Engels, Federico: “Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico” .

– Marx, Carlos y Engels, Federico: “Manifiesto del Partido Comunista”.

– Ramírez Necochea, Hernán: “Historia del Movimiento Obrero en Chile”.

– Ramírez Necochea, Hernán: “Origen y Formación del Partido Comunista de Chile”.

– Ljubetic Vargas, Iván: “Breve Historia del Partido Comunista de Chile”.

– Ljubetic Vargas, Iván: “Don Reca”.

– Ljubetic Vargas, Iván: “El Manifiesto cruza mares y cordilleras” en revista “Alternativa” Nº 7, ICAL, enero-febrero-marzo 1998, pp. 54 a 64.

INVITACIÓN

El Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER, te invita al panel en homenaje al 170 Aniversario de la publicación de la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista, a realizarse el jueves 22 de marzo de 2018, a las 19,30 horas, en el salón Camilo Guzmán Sandoval del ICHIL (avenida Brasil 153).